1 ドラムソロだけじゃない!

(1)様々なテクニックを駆使していた

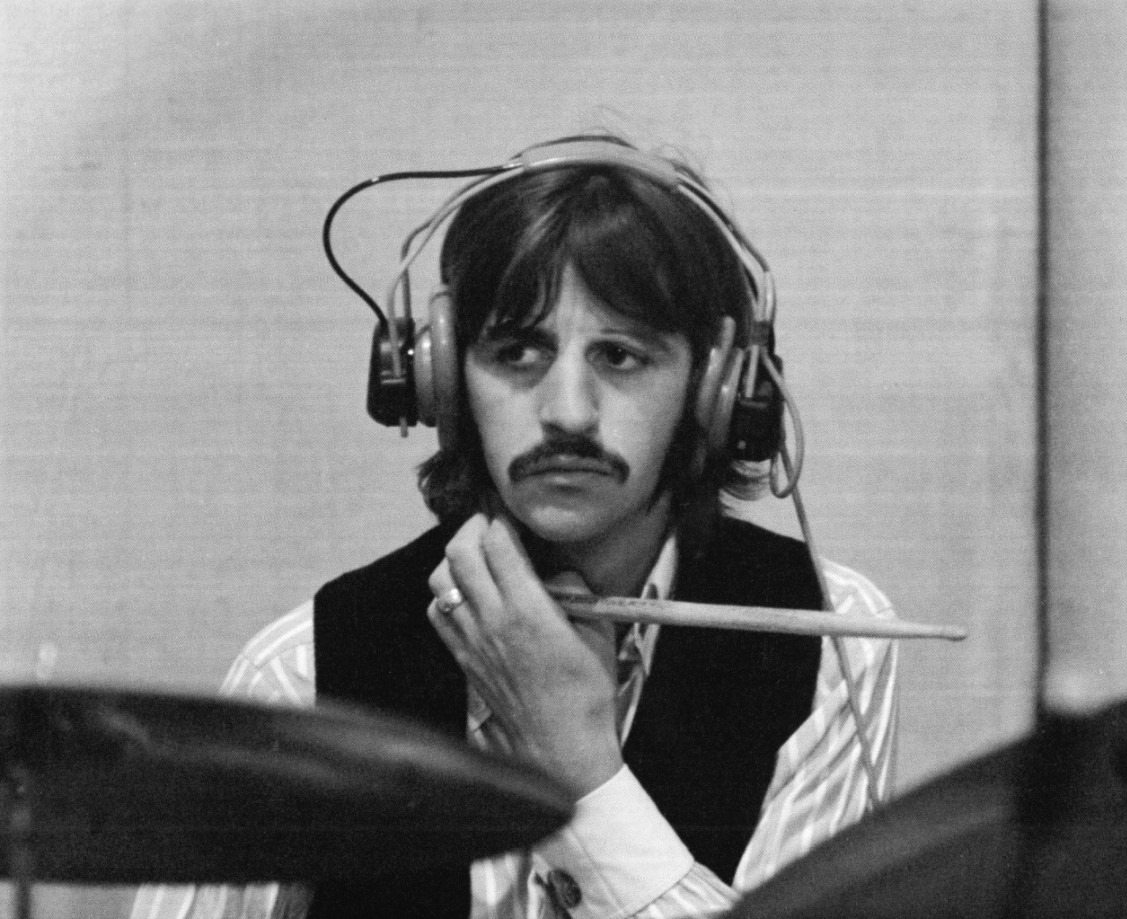

アーリー・ビートルズのお話から一気に解散直前のお話に飛びます(^_^;)

「Abbey Road」のリンゴのドラムについては、ソロに注目が集まりがちですが、もちろんそれだけではなく、随所に彼の様々なテクニックが散りばめられています。せっかくリンゴのドラムについて触れたので、このことについてもう少しお話ししておきましょう。

(2)レコーディング・テクニックの発達

リンゴのドラムパーツが印象的で際立っているのは、ドラム・サウンドをレコーディングするために、複数のマイクを使用するという新しいレコーディング・テクニックによるところもありました。「The End」のドラムは2つのトラックにレコーディングされ、ソロをミキシングでステレオにすることができたのです。

システムエンジニアのジェフ・エメリックは、こう語っています。「初めて、我々は、トランジスタを部品に組み込んだミキシングコンソールを使用した。それまですべてのアルバムは、真空管製のコンソールでレコーディングされていたんだ。」

「しかし、この豪華なトランジスタ製のコンソールは、すべてのチャンネルと選択可能な周波数でリミッターとコンプレッサーが装備されていた。こいつは、劇的な変化だったよ。」

(3)リミッターとコンプレッサー

リミッターとコンプレッサーは、 いずれもエフェクターと呼ばれるもので、入力された元のサウンドに対して、何らかの処理を施して変化させる機械のことです。

レコーディングされた元のサウンドを何の処理もせずそのままレコードにしてしまうと、楽器の音量が均一でなくバラツキがあるため、非常にアンバランスになってしまって不快に聴こえてしまうんですね。

そこで、エフェクターで調整してサウンドを一定になめらかに保つ必要が生じるのです。そういう意味では、リミッターもコンプレッサーも同じ働きをしますが、 リミッターは、「限界を設けるもの」という直訳の通り、設定した数値からサウンドを通さない装置です。これに対し、コンプレッサーは、「圧縮するもの」という直訳の通り、設定した数値をオーヴァーするサウンドを圧縮し、下回るサウンドを持ち上げる装置です。

これらをいかに駆使して効果的に使えるかがエンジニアの腕の見せ所です。エメリックは、素晴らしいエンジニアでした。

(4)アーティストとエンジニアの見事なコラボレーション

エメリックは、こう語っています。「リンゴのドラムに関しては、4トラックではなく8トラックを使ったおかげで、彼のドラムサウンドを初めてステレオでレコーディングすることができた。」

「今までより多くのマイク入力が可能になったから、私はタムの下にマイクを設置でき、ドラムキットの周りにより多くのマイクを置いた。これで結果的に彼のドラム・サウンドをすべて拾えたんだ。」

「この話を聞いたリンゴは、タムを多用してより力強く、そしてより多くの創造性あふれる演奏をやってくれたんだと思う。」

アーティストとエンジニアとの見事なコラボレーションですね。エンジニアが最新鋭の機器を導入し、それをフルに活用しようと様々な工夫を加えたのに応え、アーティストもその効果を目一杯に引き出せるようプレイしたのです。

モノラルからステレオへの移行は、1960年代の主要な検討課題でしたが、「Abbey Road」がリリースされた頃には、ステレオが主流になっていました。そのため、アルバムがモノラルとステレオで混在することはもうなくなっていたのです。

2 「Come Together」のドラム

このアルバムの中でもリンゴのドラムが冴え渡る「Come Together」を例に取りましょう。レコードやCDに近いタムサウンドを得るためには、スキンの上に何枚かタオルをかけることが必要です。しかし、どこからこんな発想を思い付いたんでしょうかね(^_^;)

タオルをかけることで、あの独特のくぐもったようなサウンドが出来上がります。まあ、セッションの際にあえてそこまで拘ることもないとは思いますが。

ドラムもギターと同じようにチューニングができるんです。 リンゴは、タムの音をミュートしたかったんですが、チューニングするのが面倒なので、手っ取り早くタオルを置いたのかもしれません。

めんどくさいことが嫌いな彼がやりそうなことですが、シンプルながら、実に効果的なテクニックですね。ジョンと同じでフィーリング命の人ですから、こういう芸当ができてしまうんです。

3 一般的な奏法

(1)ライドシンバルとバスドラムからスタート

なお、ここではまず一般的なドラマーの奏法をご紹介します。リンゴのオリジナルの奏法は、特殊でなかなかできませんから。レコーディングの様子を撮影した動画もありませんしね。

なお、ここではまず一般的なドラマーの奏法をご紹介します。リンゴのオリジナルの奏法は、特殊でなかなかできませんから。レコーディングの様子を撮影した動画もありませんしね。

それに、クラシックと違ってポピュラーは好きなように演奏していいので、自ずと人により奏法は変わります。ですから、あくまでも一例としてご紹介します。

この曲のドラムは、ライドシンバルとバスドラム、ハイハットの組み合わせと、下降するメロディアスなタムでスタートします。もうここだけでリスナーは、ハートを鷲掴みにされてしまいますね。

最初の4分音符は、バスドラムとライドシンバルを同時に叩いて、2つの8分音符にしています。ここは簡単ですね。サウンドでいうと「ドンドン(バスドラム)、チンチン(ライドシンバル)」というところです。

(2)ハイハットを使用

ここからの一連の流れがこのドラムの肝になるところですね。

2番目の4分音符は、ハイハットを使用します。左手から始まる16分音符の三連符を叩き、シングル・ストロークで8分音符を続けます。ここでは、左手からスタートします。

(3)タムの登場

残りのパターンは、タムが主役になりますが、ここが一番カッコいいところですね。ハイタムを5回叩き、1回だけミッドタムを叩きます。

(4)ハイタムとフロアタムを同時に

最後の4分音符は、ハイタムとフロアタムを同時に叩きます。

(5)バスドラムとフロアタムのみ

そして、一連のパターンが終わると、アフリカの部族の太鼓のようにバスドラムとフロアタムを「ドゥンタン、ドゥンタン、ドゥンタン、ドゥンタン」と叩き続けます。

もっともこれは一つのパターンにすぎず、ドラマーによってそれぞれパターンは違います。完コピを目指すならともかく、そうでないなら自分のスタイルでやれば十分だと思います。

4 リンゴは違った!

(1)全く違う奏法

上記で説明したのは、あくまでも右利きのドラマーが普通にドラムを叩く時の一つのパターンです。実際のリンゴのパターンは上記とは異なります。

リンゴは、バスドラムからスタートし、ハイハット 、フロアタム、フロントタムと叩きました。つまり、普通のドラマーが右回転でやるタム回しを彼は左回転でやっていたのです。これをやれと言われても無理ですよね💦でも、やっちゃう人もいるからすごいです。

何しろ当時の映像が残っていないので、サウンドで判断するしかありません。耳の良い人なら、聴き分けられると思うんですが。

(2)フック作りの天才

こういうリスナーの耳に残るようなサウンドを「フック(引っ掛ける鍵ですね)」と言うんですが、リンゴは、それを作るのが天才的にうまかったんです。ギターで言えばリフやリックに相当すると思います。それが小気味の良いアクセントになっていて、リスナーをうっとりさせてくれます。

決してテクニック的にズバ抜けているというわけではありません。しかし、リンゴらしさがこの曲に凝縮されているともいえます。100人のドラマーがいたら、99人までが一度はやってみたいと思うカッコいいパターンです。くぐもったようなタムとデリケートなハイハットのサウンドの組み合わせが絶妙です。

5 タムを一個増設した

リンゴは、ずっとタムを一個しか使いませんでした。彼は、シンプルにプレイすることを心がけていたので、「タムは一個で十分」というこだわりを持っていたのです。

そうは言っても、プロのレヴェルでシンプルにプレイすることの方がかえって難しいんですよ💦納得のいくサウンドを出したいと思えば、どうしてもタムをたくさん使いたくなります。リンゴのすごいところは、シンプルなキット、プレイでありながらリスナーをうならせるサウンドを出したところですね。

しかし、そんなシンプルなスタイルにこだわってきた彼が、「White Album」のレコーディングの頃から、ついにもう一個タムを追加しました。

そのあたりの経緯については、まだ研究中なのでわからないのですが、この頃にはビートルズのサウンド作りがかなり複雑になってきたので、タムが一個ではさすがに厳しくなったのかもしれません。

実際、「Come Together」でもタムが一個しかなければ、あんなゾクゾクするサウンドは生まれなかったでしょう。

6 「狂気のタムタム」

このアルバムでのタムのサウンドについて、リンゴは、「狂気のタムタム」と語っています。彼が、ドラムヘッドをカーフスキンに変えると、その効果は絶大でした。マイルドな音色が曲によくフィットしたんですね。特に「Something」でそれが曲全体を通して遺憾なく発揮されました。

最初こそシンプルにスタートしたものの、ブリッジに入るとまさに狂ったような盛り上がりを見せたのです。現在ではドラムだけを切り取って聴けますが、そうするとその素晴らしさが良く分かります。

ジョージの名曲にリンゴも感銘を受け、思わず力が入ったのかもしれません。

(参照文献)THE BEATLES BIBLE, musicradar, GOLDMINE

(続く)